Biodiversität

Selbst Hand anlegen

Die ökologische Aufwertung unserer Siedlungsflächen ist in Schlüsselelement in der Biodiversitätsförderung und der ökologischen Vernetzung unserer Landschaften. Potenzial dafür besteht genug: Allein die Rasenflächen in der Schweiz sind grösser als alle kommunalen und kantonalen Schutzgebiete zusammen.

Auf dieser Seite finden Sie Anregungen, um selbst Hand anzulegen. Wir stellen verschiedene Kleinstrukturen und deren ökologische Bedeutung vor, geben detaillierte Informationen zur Erstellung und Pflege und verlinken zu regionalen Organisationen und Fachpersonen.

Kleinstrukturen

Einheimische Wildhecke >

Bedeutung:

Als reichhaltige Lebensräume übernehmen Hecken elementare Aufgaben in unseren Landschaften. Sie sind Verbindungskorridore für beinahe alle Lebensraumtypen und sichern ein vielfältiges Nahrungsangebot über das gesamte Jahr (Samen, Blätter, Knospen, Beeren und andere Früchte sowie darin lebenden Insekten). Sie bieten Unterschlupf für Ruhe und Schlaf, zur Überwinterung, Jungenaufzucht und Deckung vor Feinden. Sie dienen Vögeln als Ansitz- und Singwarten und fördern Nützlinge in der Landwirtschaft und im Garten.

Merkmale:

Wildhecken sind stufig aufgebaut. Sie bestehen aus einem extensiv bewirtschafteten Krautsaum, standortangepassten und heimischen Sträuchern sowie Bäumen in grösseren Abständen. Dazwischen sind gestalterisch passende Strukturelemente in der Sonne oder im Halbschatten eingebaut. Hinsichtlich ihrer ökologischen Wirkung können Hecken als zwei zusammengefügte, stufig gestaltete Waldränder beschrieben werden. Lichtverhältnisse, Temperaturen und Feuchtigkeit können hier auf engstem Raum so verschieden sein, dass Pflanzenarten der Trockenwiese zusammen mit jenen des Auenwaldes so dicht nebeneinander vorkommen können, wie nirgends sonst in der freien Landschaft.

Selbst eine Wildhecke Anlegen:

Das Wichtigste ist die Wahl von einheimischen, ökologisch wertvollen Gehölzarten. Der Aufbau und die Struktur einer Hecke ist wichtig für eine erfolgreiche Brut der Heckenbewohner. Die Auswahl der Gehölzarten bestimmen das Nahrungsangebot. Untersuchungen (u.a. an der Eidg. Forschungsanstalt Wädenswil) zeigen, dass Samen und Früchte einheimischer Gehölze – im Gegensatz zu fremdländischen – von zahlreichen Tierarten genutzt werden. Beispielsweise wird der Schwarze Holunder von 62 Vogelarten bewohnt und zur Nahrungssuche genutzt. Besonders wertvolle Sträucher für Bienen an trockenen Standorten sind Wildrosen, Schwarzdorn, Sanddorn, Färber-Ginster oder Felsenbirne. Faulbaum und verschiedene Weidenarten mögen lieber feuchte Böden. Für Vögel sind dornige Straucharten wie Weiss- und Kreuzdorn wichtig als Schutz vor Katzen.

Wählen Sie als Pflanzabstand 0.5 – 1.5 Meter, je nach Grösse der Strauchart. Pflanzen Sie zwischen November und April, wenn der Boden nicht gefroren ist. Die Sträucher dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, da sonst Stammfäulnis aufkommen kann. An besonnten Stellen platzierte Totholzhaufen oder weitere Strukturelemente schaffen zusätzliche Lebensräume.

Pflege:

Nach der Pflanzung sollte in den folgenden Jahren der Bewuchs rundherum geschnitten werden, um die Konkurrenz der sich entwickelnden Wurzeln möglichst gering zu halten. Nach der Pflanzung dauert es etwa 5 – 10 Jahre, bis die Hecke zusammengewachsen ist und ihre Funktionen voll erfüllen kann. Ohne fachgerechte Pflege wachsen Hecken seitlich und nach oben in die Breite, werden kahler von unten und höhlen sich im Innern aus. Deshalb ist es wichtig, Hecken fortlaufend zu pflegen und zu erhalten, um ihren ökologischen Wert zu sichern. Hecken dürfen von Gesetzes wegen zum Schutze der Tiere nur ausserhalb der Brutzeit, also zwischen Oktober und Februar, zurückgeschnitten werden.

Eine optimale Pflege erfolgt gestaffelt (jeweils ein Heckendrittel, so dass ein Teil des Lebensraums immer zur Verfügung steht. Schneiden Sie sie zugunsten konkurrenzschwacher Gehölzarten alle ein bis drei Jahre. Schonen Sie die Hochstämme und lassen Sie Altholz stehen. Den Krautsaum sollten Sie maximal jedes zweite Jahr mähen.

Geförderte Art:

Der Gartenrotschwanz (Phoenicurusphoenicurus) war einst ein häufiger Bewohner der Siedlungsgebiete in der Schweiz, ist jedoch aufgrund schwindender Hochstamm-Obstgärten und strukturreicher, naturnaher Gärten immer seltener geworden. Er ist mit dem häufiger anzutreffenden Hausrotschwanz zu verwechseln, hat jedoch im Vergleich zu diesem, eine charakteristisch rote Brust und einen weissen Fleck auf der Stirn. Ursprünglich lebte der Gartenrotschwanz in offenen Waldlandschaften und braucht deshalb zur Nahrungssuche artenreiche Wiesen und Sitzwarten auf Sträuchern oder Bäumen.

Kosten und Bezug:

Wurzelnackte Forstware: ca. CHF 5 – 10 pro Stück

Baum: je nach Art und Grösse CHF 50 – 600

Bezug aus der Region:

- Bauer Baumschule Filter einheimische Arten für Hecken

Bei Beratung vor Ort spezifisch nach einheimischen Arten fragen, es hat viele Ziergehölze und nichtheimische Baumarten im Sortiment. - Lieferung von Gehölzen nach Bestellung: bei Sträucherei (BE) oder Forstgarten Lobsigen (BE) oder Siegrist Baumschule (AG)

Weitere Informationen:

Förderung Gartenrotschwanz Broschüre Stadtgärtnerei

Hecken im Siedlungsgebiet, Umwandlung

Krautsaum >

Bedeutung:

Krautsäume dienen im Siedlungsraum der ökologischen Vernetzung entlang von Hausmauern, Zäunen, Wegen, Hecken oder auch kreisförmig um einzelne Bäume herum. Dank der minimalen Störung durch menschliche Eingriffe bieten Krautsäume eine über das ganze Jahr wichtige Nahrungsquelle und stabile Rückzugsmöglichkeit für weniger mobile Insekten oder Webspinnen. Zudem sind sie wichtig für die Eiablage und Überwinterung von Insekten in stehengelassenen Stängeln.

Krautsäume bilden in natürlichen Landschaften den Übergang zwischen verschiedenen Lebensräumen wie beispielsweise vom Offenland der Wiesen und Weiden hin zum Waldrand oder entlang von Hecken und Bachläufen. Einerseits erhalten die Pflanzen mehr Sonne als im Unterwuchs des Waldes, andererseits bieten sie ein kühleres und besser geschütztes Mikroklima als diejenigen des Offenlandes. Als Schnittstelle sind Krautsäume deshalb auf kleinstem Raum für eine Vielfalt von Arten aus unterschiedlichen Lebensräumen wichtig.

Merkmale:

Krautsäume sind bis zu mehrere Hundert Meter lange und mindestens 1 – 3 m breite Streifen. Je länger und breiter, desto mehr Raum bieten sie für Biodiversität. Ihr Wuchs ist meist relativ hoch (> 0.5 m), weil viele Vertreter dieses Lebensraums hochwachsende Pflanzen sind (z.B. Nessel-blättrige Glockenblume).

Selbst einen Krautsaum anlegen:

Optimal ist ein 1 – 3 m breiter Streifen, der idealerweise mit anderen naturnahen Lebensräumen in der Nähe verbunden ist (z.B. Wildhecke, Trockenwiese).

Falls Sie bereits über einen geeigneten Streifen mit wiesenartigem Bewuchs verfügen, der idealerweise mit anderen naturnahen Flächen verbunden ist, müssen Sie lediglich die Pflege anpassen. Mähen Sie den Streifen nur noch alle 2 – 3 Jahre im Spätherbst und lassen Sie das Schnittgut einige Tage auf der Fläche liegen, bevor Sie es im Kompost entsorgen. Über mehrere Jahre entwickelt sich dadurch ein artenreicher Krautsaum.

Um einen Neuen Krautsaum anzulegen um beispielsweise Rasen oder Schotter zu ersetzten muss der Boden zuerst vorbereitet werden. Die bestehende Grasnarbe wird umgegraben oder über Winter mit schwarzer Folie abgedeckt und anschliessend die Erde aufgelockert und feinkrümelig gerecht. Im Frühling (März/April) wird mit einer regionalen Saatgutmischung eingesät und/oder mit einheimischen Wildstauden bepflanzt. Die Einsaat einer bereits bewachsenen Fläche ist nicht zielführend.

Pflege:

Krautsäume sind sehr pflegeleicht und bleiben nur bestehen, wenn die Eingriffe minimal sind. Weder eine Düngung noch eine regelmässige Mahd, sind nötig. Schneiden Sie sie höchstens alle paar Jahre im Spätherbst (ab September), um eine Verbuschung zu verhindern. Lassen Sie dabei über den Winter mindestens ein Drittel der Fläche stehen. Sich schnell ausbreitende Neophyten sollten regelmässig vor dem Absamen gejätet werden.

Geförderte Art:

Das prächtige, rotschwarzgepunktete Bergkronwicken Widderchen (Zygaena fausta) ist ein selten gewordener Besucher von trockenwarmen Krautsäumen und legt seine Eier nur auf der namensgebenden Bergkronwicke in trockenwarmen Krautsäumen ab. Das Landkärtchen (Araschnia levana) legt seine Eier bevorzugt auf Brennnesseln in Krautsäumen ab. Fälschlicherweise gelten Brennnesseln oft als Inbegriff eines ungepflegten Gartens, jedoch sind sie aus ökologischer Sicht eine ausserordentlich wertvolle Futterpflanze für viele Schmetterlingsarten.

Kosten und Bezug:

Saatgut: ca. CHF 1 – 2 pro m²

Wildstauden: 5 – 10 Stk. pro m², pro Staude ca. CHF 8

Bezug Saat:

- Landi, auf Anfrage bzw. Vorbestellung: UFA-Krautsaum trocken CH-G

- Regionales Saatgut (Hochrheinebene): Holosem, Saatgut-Angebot

Bezug Wildstauden:

Trockenwiese >

Bedeutung:

Wiesen und Weiden – primär durch die extensive Nutzung des Menschen aus Wäldern entstanden – tragen einen Grossteil zur Biodiversität in Mitteleuropa bei. Wiesen sind die Grundlage des Futterbaus. Durch die Intensivierung der Landwirtschaft und die Düngung der Wiesen verschwanden die vielfältigen naturnahen Wiesen zunehmend.

Trocken- und Magerwiesen sind genau wegen ihrem geringeren Nährstoffgehalt so artenreich, da sich nebst den häufigen Arten auch konkurrenzschwache, auf Trockenheit angepasste Blütenpflanzen etablieren können. Hier können sich unzählige Insektenarten etablieren. Sie mögen die Trockenheit und brauchen zum Aufwärmen und zur Eiablage offene Erdflächen.

Merkmale:

Die Wiesen sind trocken, mager und haben einen lückigen Bewuchs. Im Gegensatz zu gedüngten Fettwiesen mit hohem Grasanteil weisen sie einen grösseren Blütenpflanzenanteil auf. Über die Entstehung der jeweiligen Wiesentypen mit unterschiedlicher Biodiversität und Dominanz bestimmter Pflanzenarten entscheidet sowohl der Standort, die Bodenverhältnisse als auch die Bewirtschaftung der Wiese.

Selbst eine Magerwiese anlegen:

Bestehende Wiesen oder Rasenflächen an sonniger, trockener Lage, welche ohne Bewässerung in den heissen Sommermonaten vertrocknen, können in eine blumenreiche Trockenwiese überführt werden. Standortgerechte, einheimische Wiesenpflanzen kommen mit der Trockenheit besser zurecht und brauchen keine Bewässerung. Eine Einsaat in eine bestehende Fläche ist jedoch nicht zielführend. Die bestehende Grasnarbe muss umgeackert und der Boden allenfalls durch Abführung der oberste Schicht Humus abgemagert werden. Anschliessend können Sie ein feinkrümeliges Saatbett anlegen. Lassen Sie den Boden vor der Ansaat setzen. Die Aussaat sollte vor der heissen Sommerzeit geschehen, also optimalerweise im April. Verwenden Sie dafür regionales, standortgerechtes Saatgut. Nach der Ansaat ist weder eine Bewässerung noch eine Düngung nötig. Ein Säuberungsschnitt mit einer Schnitthöhe von 8 cm ist sinnvoll, wenn nach der Ansaat viele Unkräuter aufkommen und der Saat zu viel Licht wegnehmen. Eventuell muss der Pflegeschnitt im Ansaatjahr ein zweites Mal durchgeführt werden, wenn sich die einjährigen Arten nochmals rasch entwickeln. Es ist aber auch gut möglich, dass überhaupt kein Pflegeschnitt nötig ist, sofern sich nur wenig „Unkraut“ entwickelt und immer genügend Licht auf den Boden fällt. Sobald durch schnell aufkommende Pflanzen kein Licht mehr auf den Boden gelangt, sollten Sie einen ersten Säuberungsschnitt auf eine Höhe von ca. 8 cm vornehmen.

Je nach Standort und Grösse der Fläche empfiehlt es sich, eine Fachperson beizuziehen, um den Standort und die spezifischen Massnahmen für eine gelungene Ansaat zu eruieren. Auch eher schattige, feuchte und nährstoffreiche Flächen können in eine artenreiche Blumenwiese überführt werden. Hierfür braucht es dafür passenden Saatgutmischungen.

Pflege:

Eine Trockenwiese braucht maximal zwei Schnitte pro Jahr. Der erste Schnitt erfolgt ab Mitte Juni, der zweite Schnitt im September. Wenn möglich die Flächen mosaikartig und gestaffelt (sogenannte Staffelmahd) im Abstand von 2 – 3 Wochen mähen. Wenn immer min. 20 % der Fläche ungemäht gelassen wird, sind genug Rückzugsflächen für Kleintiere vorhanden. Mähgut stets entfernen und auf den Komposthaufen geben, damit kein Nährstoffeintrag erfolgt.

Geeignete Mahdwerkzeuge: Rotationsmähwerke (Rasenmäher, Motorsense, Scheibenmäher, Trommelmäher und Schlegelmulcher) schneiden bezüglich der Erhaltung der Fauna sehr schlecht ab. Besser sind schneidende Mähwerkzeuge wie die Handsense und der Balkenmäher. Wenn doch mit dem Rasenmäher gemäht wird, kann es für die Insekten schon sehr hilfreich sein, wenn der Mäher möglichst hoch eingestellt wird.

Mährichtung: Eine Wiese ist stets von innen nach aussen zu mähen. Dadurch werden die Tiere nicht im Zentrum eingekesselt, von wo aus sie keinen Fluchtweg mehr haben. Notwendig ist weder eine Bewässerung noch eine Düngung oder die Verwendung von Pes-tiziden. Wichtig: Jäten Sie mehrmals jährlich invasive Neophyten.

Geförderte Art:

Das Veränderliche Widderchen (Zygaena ephialtes) ist ein wahrer Hingucker in blütenreichen Trockenwiesen und an sonnigen Ruderalstandorten. Es braucht die Bunte Kronwicke als Raupenfutterpflanze und die Falter suchen Nektar auf verschiedenen Blütenpflanzen wie dem Wasserdost. Die Art wurde an verschiedenen Standorten im Raum Basel nachgewiesen. Wenn ihr Lebensraum auch im Siedlungsgebiet gefördert wird, bestehen gute Chancen auf eine Ausbreitung und bessere Vernetzung der Populationen.

Bezug:

Regionales, einheimisches Saatgut:

Pionierstandort >

Bedeutung:

Pionierstandorte entstehen natürlicherweise durch Störungen wie beispielsweise Hochwasser oder Rutschungen. Sie lassen der Natur danach Raum für eine dynamische Entwicklung. Diese Lebensräume leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Förderung von lichtliebenden Krautpflanzen und Tieren wie Eidechsen, Wildbienen oder Heuschrecken. Natürlich entstehende Pionierstandorte sind heute selten geworden. In der Siedlung können die Lebensräume mit einem Verzicht auf Versiegelung, Humusierung, Herbizide und Dünger und der Toleranz gegenüber spontan bewachsenen Ruderalflächen gefördert werden.

Merkmale:

Pionierstandorte sind typischerweise besonnte, offene und kiesige oder sandige Flächen. Sie weisen einen lückigen Bewuchs mit vielfältigen Blütenpflanzen auf und liegen meist entlang von Strassen oder Bahngleisen, aber auch in Gärten und Siedlungen. Die verschiedenen Pionierstandorten können feucht bis trocken und nährstoffreich bis närhrstoffarm sein. Hier gibt es Überschneidungen mit anderen Lebensräumen wie Trockenwiesen oder Sandlinsen. Um einen Pionierstandort langfristig zu erhalten, muss der Boden in einem Abstand von ein paar Jahren gestört werden, d.h. der Standort wieder in den ursprünglichen Zustand ohne Bewuchs zurückversetzt werden.

Selbst einen Pionierstandort anlegen:

Für einen Pionierstandort ist ein mageres Substrat mit wenig bis keinem Humus wichtig. Säen Sie darauf eine mindestens 3 m² grosse Fläche an. Verwenden Sie dafür eine geeignete Saatgutmischung und ergänzen Sie sie mit vereinzelten Wildstauden (siehe Anleitung Trockenwiese). Falls Sie die vorgesehene Fläche nicht entsiegeln können, ist auf der Unterlage auch eine Aufschüttung mit 20 – 50 cm Wandkies oder Mergel möglich, ähnlich wie auf einem Flachdach. Ergänzen Sie die Fläche wenn möglich mit Totholz und weiteren Strukturelementen.

Pflege:

Für die Pflege eines Pionierstandortes oder einer Ruderalfläche dient am besten die Natur als Vorbild. Dort werden diese Standorte immer wieder von Störungen wie Flussüberschwemmungen oder Erdrutsche beeinflusst und weisen dadurch einen hohen Anteil an offener Bodenfläche auf. Weist die Fläche nach einer Zeit einen dichten Bewuchs auf, soll der Boden neu aufgelockert und stark wuchernde Pflanzen entfernt werden. Besonders wichtig ist das Jäten von Neophyten mehrmals im Jahr und eine entsprechende Kontrolle ca. alle 3 Wochen.

Geförderte Art:

Die Blauflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) zeigt ihre auffällig gefärbten, blauen Flügel und flüchtet, sobald man ihr zu nahe tritt. Wenn sie sich ungestört sonnen kann, ist sie auf Pionierstandorten mit ihrer grauen Färbung optimal getarnt und kaum zu sehen. Die Blauflügelige Ödlandschrecke kann beispielsweise auf den Flächen der Reinacher Heide beobachten werden. Sie ist eine der zu fördernden Zielarten des Aktionsplans Birspark Landschaft.

Kosten und Bezug:

Kies: ca. CHF 30 – 75 pro m³

Saatgut: ca. CHF 1 – 2 pro m²

Wildstauden: 5 – 10 Stk. pro m², pro Staude ca. CHF 8

Entspiegelungen sind arbeitsintensiv und kosten ca. CHF 40 – 170 pro m²

Bezug Saatgut:

Weiter Informationen:

Tümpel >

Bedeutung:

Tümpel entstehen auf natürliche Weise in der Nähe von Still- und Fliessgewässern. Heute müssen sie oft bewusst angelegt werden, weil unsere Flüsse und Bäche aufgrund von Gewässerkorrektionen keine Schwemmflächen mehr erzeugen.

Merkmale:

Tümpel sind Kleingewässer, die im Gegensatz zu Teichen oder Weihern periodisch auftreten und im Jahresverlauf wieder austrocknen. Damit sie Amphibien als Laichgewässer dienen können, müssen Tümpel zwischen April und August wasserführend sein. Eine Tiefe von 30 – 50 cm ist in der Regel bereits ausreichend.

Selbst einen Tümpel anlegen:

Optimal ist das Anlegen mehrerer Wasserstellen unterschiedlicher Ausdehnung und Tiefe direkt nebeneinander. So können die Ökosysteme untereinander in Wechselbeziehung treten und bei der Austrocknung des einen Tümpels können die Lebewesen in den nächsttieferen umziehen. Für Wasserstellen eignen sich möglichst sonnige und wenig belaubte Standorte, da zu viele Blätter im Wasser zu Sauerstoffzehrung führen können.

Tümpel können nur auf dichten, lehm- oder tonhaltigen Böden entstehen, ansonsten muss mit einer Abdichtung oder Verdichtungsmethode gearbeitet werden. Während das Anlegen eines Tümpels je nach Grösse mit mehr hohem Aufwand verbunden ist, können kleine Biotope im Garten auch mit eingegrabenen Pflanzkübeln oder aufgeschnittenen Fässern geschaffen werden. Bei künstlichen Stellen sollten sie nicht vergessen, eine Ausstiegshilfe (Ast oder Brett) für hineingefallene Tiere hinzuzufügen.

Nach der Modellierung der Bodenstelle und wenn nötig Abdichtung durch eine Teichfolie wird eine Schicht Steine eingebracht, um einen kiesigen Untergrund und flaches Ufer zu schaffen. Danach wird auf den nächsten Niederschlag gewartet oder Wasser eingelassen. Wählen Sie eine Tümpelform mit unregelmässig gebuchter Uferlinie und unterschiedlichen Tiefen. Damit bieten Sie Tier und Pflanzenarten die grösstmögliche Auswahl an ökologischen Nischen. Weder den Tümpel noch seine Umgebung müssen Sie bepflanzen – Planzen besiedeln beides spontan. Gewährleisten Sie allerdings die Sicherheit gegenüber spielenden Kindern und informieren Sie sich über die geltenden rechtlichen Regelungen.

Pflege:

Führen Sie zwischen September und Ende Oktober zur Gewässerpflege überschüssige, wuchernde Pflanzenbestände ab. Den entfernten Bewuchs nicht sofort entsorgen sondern zuerst neben dem Weiher deponieren, damit Lebewesen, die sich allenfalls darin aufhalten, zurück in den Weiher krabbeln können. Bei Tümpelkomplexen sollten die Pflegemassnahmen immer nur bereichsweise und nie an allen Tümpeln zugleich vorgenommen werden, sodass die Lebewesen stets einen unberührten Rückzugsort besitzen.

Geförderte Art:

In der Schweiz ist die Hufeisen Azurjungfer (Coenagrion puella) die häufigste Libellenart. Sie ist nicht an ein bestimmtes Biotop gebunden, weshalb wir sie auch im Siedlungsraum an kleinen Stillgewässern, in den Uferbereichen von Teichen oder an Bachläufen beobachtet werden kann. beobachten können.

Kosten und Bezug:

- EPDM-Kautschukfolie (1.0 mm Dicke), diverse Anbieter im Internet: ca. CHF 18/m2

- Wandkies aus Kieswerk der Region: ca. CHF 35/m3

- Deponiekosten Bodenaushub: ca. CHF 30/t

- Mörtelwanne (für Mini-Teich) aus Gartenzentrum: ab CHF 15 (für 90l)

Weitere Informationen:

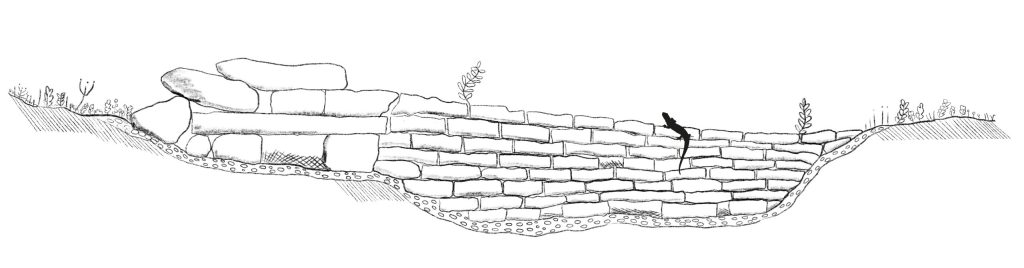

Trockensteinmauer >

Bedeutung:

Trockensteinmauern sind prägende Landschaftselemente und zählen zu den traditionellen Handwerkskünsten in der Schweiz. Früher wurden Trockenmauern eingesetzt, um das Weideland zu teilen und Hanglagen zu stabilisieren oder terrassieren. Heute finden wir sie vor allem als Stützmauern und als ökologische Vernetzungselemente in der Landschaft. Im Siedlungsraum werden Natursteinmauern vermehrt in naturnahe Gartenanlagen integriert.

Merkmale:

Eine typische Trockensteinmauer ist ohne Verwendung von Mörtel, Zement oder Kleber aufgebaut. Zahlreiche Tiere und Pflanzen bewohnen die so entstehenden Zwischenräume und nutzen die Mauer als ökologisch wertvollen Lebensraum. Wechselwarme Tiere nutzen die Steine, um sich am Morgen aufzuwärmen, während gewisse Spinnenarten oder Schnecken die Mauern zum Jagen und als Versteck- und Überwinterungsort nutzen. Diese Funktion wird erhöht, wenn die Mauer von weiteren Strukturen wie Krautsäumen oder Ruderalflächen begleitet wird.

Selbst eine Trockensteinmauer anlegen:

Trockensteinmauern folgen einem festen Aufbau und werden aus Fundamentsteinen, Bausteinen und Bindern aufgebaut. Die Decksteine schliessen die Mauern ab, während die Füllsteine für die benötigte Stabilität sorgen. Für den Bau einer Trockensteinmauer braucht es Fachwissen, handwerkliches Geschick und Zeit oder eine fundierte Beratung, etwa bezüglich Statik. Am besten wird die Mauer an einer südexponierten Lagen erstellt, um den Ansprüchen von wechselwarmen Tieren zu entsprechen. Die verwendeten Steine können von unterschiedlicher Form und Grösse sein und werden idealerweise aus der näheren Umgebung bezogen.

Pflege:

Nach Fertigstellung der Mauer kann sie mit den entsprechenden Vegetationstypen bepflanzt werden. Diese sind den regionalen Gegebenheiten anzupassen. Die Mauer sollte möglichst ungestört bleiben und einzig Schadstellen sollten ausgebessert werden. Ein lockeres Zuwachsen kann toleriert werden. Entfernen Sie unerwünschte Pflanzen wie invasive Neophyten oder grosses Gehölz. Reparaturarbeiten erfolgen am besten im Herbst, weil sonst die überwinternden Tiere zu Schaden kommen.

Geförderte Art:

Zauneidechsen (Lacerta agilis) sind wechselwarme Tiere und wärmen sich am Morgen an der Sonne auf. Erst dann sind sie wieder flink genug, ihrer Beute, vorwiegend Insekten und Spinnen, nachzujagen.

Kosten und Bezug:

1 Meter Trockenmauer ab CHF 150. Je nach Material auch mehr. Grundsätzlich sind Granit und Basalt günstiger als Sand- oder Kalkstein.

Materialbezug aus der Umgebung:

Weiter Informationen:

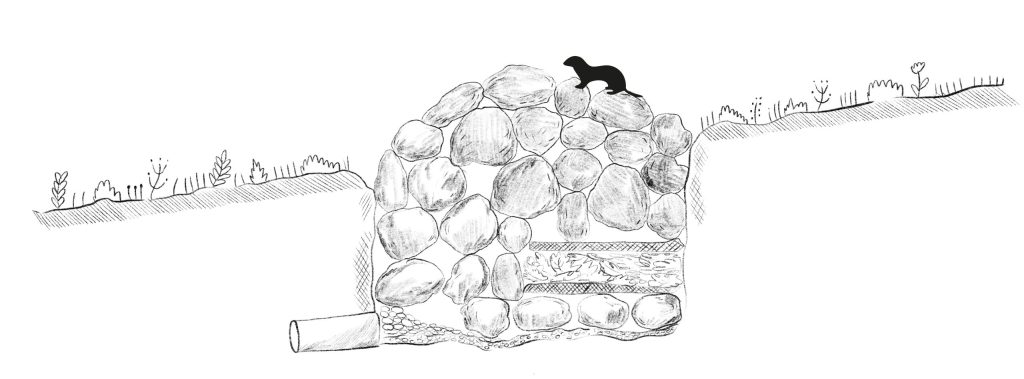

Steinriegel >

Bedeutung:

Über viele Jahre hinweg waren Steinhaufen schlicht Nebenprodukt der Landwirtschaft. Beim Räumen und Pflügen eines Ackers gelangten Steinbrocken an die Oberfläche. Diese wurden vom Acker entfernt und auf einem Randhaufen deponiert. Mit der Intensivierung der Landwirtschaft verschwand die kleinräumige Gliederung der Landschaft, Steinhaufen wurden geräumt und sind mittlerweile fast ganz verschwunden. Heute kennen wir ihre ökologische Bedeutung als Jagd-, Nist- und Überwinterungsquartier, weshalb wir sie bewusst als Vernetzungselemente bauen.

Merkmale:

Es gibt den sogenannten Steinriegel sowie auch die Steinlinse. Der Übergang ist fliessend. Bei Steinlinsen liegt der grösste Teil des Volumens oberhalb der Bodenoberfläche, während ein Steinriegel in den Boden eingebaut wird. Die Grösse kann variieren, wobei sich eine Höhe von etwa 50 – 100 cm empfiehlt. Die flächige Ausdehnung ist jedoch wichtiger als die Höhe des Steinriegels. Einige flache Ausläufer in südlicher Richtung sowie grosse, flache Steinplatten an der Oberfläche sind besonders sinnvoll, um den Steinriegel aufzuwärmen und den darin lebenden Reptilien Sonnenplätze zu bieten. Entscheidend sind ein stabiler Bau und eine gute Entwässerung. Ansonsten füllen sich die Hohlräume bei Starkniederschlag und die Tiere laufen Gefahr, zu ertrinken.

Selbst einen Steinriegel anlegen:

Für den Bau eines Steinriegels benötigen Sie sowohl plattige als auch bollige Steine. Der Grossteil sollte eine ungefähre Grösse von 20 bis 40 cm besitzen. So ergeben sich gut bemessene Zwischenräume, in denen sich Tiere verstecken können. Platzieren Sie den Steinriegel an einer gut besonnten und windstillen Stelle. Heben Sie die gewünschte Fläche auf eine Tiefe von mindestens 40 bis 80 cm aus. Ein Aushub auf bis zu 100 cm wäre ideal, da dies den Bewohnenden im Winter frostfreie Rückzugsorte bietet. Auf stauenden Böden empfiehlt es sich zusätzlich zum Sand Drainagerohre einzubauen oder stattdessen eine Steinlinse zu bauen, um zu verhindern, dass im Winter bei starken Niederschlägen eine wasserstauende Schicht entsteht, die zur Todesfalle für die Bewohnenden wird. Das ausgehobene Loch der Steinbauten wird zuerst mit einer etwa 10 – 20 cm dicken Schicht aus Sand oder Kies gefüllt, bevor die Steine im Loch platziert werden.

Pflege:

Steinriegel-Biotope sollten bei zu starkem Bewuchs freigeschnitten werden, so dass sie immer zu mindestens zwei Drittel besonnt sind. Es ist wichtig, die Steinriegel während der Brutzeit in Ruhe zu lassen und allfällige Schnittarbeiten im Sommer durchzuführen. Etwa alle 10 Jahre sollten Sie den Steinriegel sanieren, weil sich in dieser Zeit Pflanzenteile und Erde ansammeln und von unten her die Hohlräume ausfüllen.

Geförderte Art:

Das Mauswiesel (Mustela nivalis) kann aufgrund seines schmalen Körperbaus seiner bevorzugten Beute, der Wühlmaus, bis in deren Gänge folgen. Es jagt am Boden, kann aber auch klettern und frisst mehrere hundert Mäuse im Jahr. Es braucht den Steinriegel zur Aufzucht der Jungen und als Rückzugsort.

Kosten und Bezug:

Steine für den Steinriegel: ca. CHF 50-100/m3

Materialbezug aus der Umgebung:

Sandlinse >

Bedeutung:

Sandlinsen sind wichtige Nistplätze für Wildbienen, Eidechsen und Grabwespen. Ungefähr 70 % unserer Wildbienen sind bodenbrütende Arten und deshalb auf diese unbewachsenen, sonnigen und offenen Bodenstellen angewiesen.

Merkmale:

Eine Sandlinse ist eine Grube, die ebenerdig oder auch gehäuft mit lehmigem Sand gefüllt wird. Natürlicherweise kommen sie als offene Bodenstellen überall dort vor, wo der Boden erodiert oder rutscht, wie beispielsweise an dynamischen Flussläufen oder an Steilhängen. Diese natürlichen Standorte sind durch die Gewässerkorrektionen seltener geworden. Von Menschen errichtete Sandlinsen im Siedlungsraum bieten hier wichtige Ersatz- und Trittsteinbiotop für eine Vielfalt an Pionierarten.

Selbst eine Sandlinse anlegen:

Wählen Sie einen sonnigen, trockenen Standort, der nicht in der Nähe von wuchernden Pflanzen oder laubabwerfende Bäume liegt und wo das Wasser gut abfliesst. Als Material eignet sich ungewaschener, lehmiger Sand aus einem regionalen Kieswerk („ab Wand“) oder aus einem Gartencenter („Wildbienensand“). Sandkastensand eignet sich nicht dafür, da er gewaschen wurde.

Heben Sie zuerst eine Grube von mindestens 35 cm aus und belegen Sie den Boden für eine Drainage mit ca. 5 cm Kies. Füllen Sie das Ganze mit Sand auf. Der Rand kann mit Totholz oder Steinen befestigt werden.

Auch auf dem Balkon können Sie eine Mini-Sandlinse in einem Topf erstellen. Dazu einen Topf mit Loch mit Kies und anschliessen mit ungewaschenem Sand befüllen und leicht festdrücken.

Wie bei allen anderen Nisthilfen auch, ist das genügende Nahrungsangebot rund um die erstellte Struktur wichtig: es braucht genügend Blütenangebote mit reichlich Pollen und Nektar einheimischer Pflanzen im Umkreis von ein paar Hundert Metern.

Wie bei allen anderen Nisthilfen auch, ist das genügende Nahrungsangebot rund um die erstellte Struktur wichtig. Ein Blütenangebote mit reichlich Pollen und Nektar aus einheimischen Pflanzen im Umkreis von ein paar Hundert Metern.

Pflege:

Entfernen Sie ein bis zwei Mal pro Jahr (Frühling/Herbst) allfälligen Bewuchs, damit die Fläche offen bleibt. Auf eine bestehende Sandlinse darf kein neuer Sand aufgeschüttet werden, sonst können die Wildbienen nicht mehr schlüpfen und werden begraben. Lassen Sie im Herbst rund um die Sandlinse verdorrte Stängel stehen, damit Insekten darin überwintern können.

Geförderte Art:

Solitäre Wildbienen wie die Efeu Seidenbiene (Colletes hederae) bauen ihre Brutröhren für die Eiablage in offenen Flächen. Namensgetreu sammelt sie für ihre Brut im Herbst vor allem Pollen vom spät blühenden Efeu. Der Stachel der meisten Wildbienen ist nicht kräftig genug, um unsere Haut zu durchdringen. Daher sind sie auch für spielende Kinder ungefährlich.

Kosten und Bezug:

Kleinmengen: Ricoter Wildbienensand, Jumbo, ca. CHF 11 für 20 kg

Grossmengen:

- Sand „ab Wand“ bei Kieswerken z.B. Meyer-Spinnler AG für ca. CHF 50/m3

- “Löss” von der Firma ZZ Wancor in Laufen: ca. CHF 58/m3

- Lieferung Sand/Kies: ca. CHF 150-200 pro Transport in der Agglomeration Basel

Weiter Informationen:

Holzbeige >

Bedeutung:

Beigen mit Brennholz sind bei vielen Tieren beliebt, da sie in ihren Zwischenräumen einen trockenen und windgeschützten Unterschlupf finden. Auch Vögel wie der selten gewordene Steinkauz können darin brüten. Holzbeigen bieten ausserdem Ersatzlebensräume für viele gefährdete Totholzinsekten.

Merkmale:

Holzbeigen sind, wie andere Totholzstrukturen auch, frostgeschützte Winterungsquartiere. Die darin wohnenden Insekten bilden wiederum Nahrungsquellen für Vögel und Säugetiere.

Selbst eine Holzbeige anlegen:

Schichten Sie die Holzbeige möglichst vor Witterung geschützt auf und überdachen Sie sie nötigenfalls mit Brettern oder Wellblech. Gute Stellen sind an einer Hauswand, entlang einer Mauer oder freistehend im Garten als Sichtschutz. Auch hier gilt: je grösser desto wertvoller. 3 Ster Brennholz, also 3 m3 geschichtete Scheiter, entsprechen einer Beige von 2 m Länge und 1.5 m Höhe.

Pflege:

Bauen Sie die Holzbeige in der kalten Jahreszeit nie ganz ab. Beim Entfernen von Scheiten muss das Holz gut auf Tiere hin untersucht werden. Fledermäuse sollten Sie auf keinen Fall im Winterschlaf stören. Ergänzen Sie die entstehenden Lücken nach und nach mit neuem Holz.

Geförderte Art:

Fledermäuse wie die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) überwintern gerne in überdachten, vor Wind und Regen geschützten Holzbeigen. Kleine Kothäufchen zeigen an, ob der Unterschlupf genutzt wird. Dann sollte der Holzstapel über den Winter bis im April unberührt bleiben. Pollen- und blütenreiche, vor allem in der Nacht blühende Pflanzen locken Insekten wie Nachtfalter an und bieten eine gute Nahrungsgrundlage für die jagenden Fledermäuse. Zusätzlich kann unter dem Dach oder an einem Baum ein Fledermaus-Nistkasten angebracht werden.

Kosten und Bezug:

1 Ster Buchenbrennholz: CHF 180 (Forstbetriebe der Gemeinden) bis ca. CHF 240 (Landi)

Fledermaus-Nistkasten: ca. CHF 80 (z.B. bei der Firma SWO Fledermausnistkasten)

Weitere Informationen:

Totholzhaufen >

Bedeutung:

Totholzhaufen bieten Lebensräume für viele Insektenarten und Unterschlupf für Kleinsäugetiere, Reptilien und Amphibien. Sie dienen so der Förderung von Nützlingen im eigenen Garten und der Landwirtschaft. Totholzstrukturen aus geschnittenem Material der Hecken- und Waldnutzung wurden in unserer Kulturlandschaft einst überall als “Nebenprodukt” errichtet. Durch das gesellschaftlich verstandene Ordnungsmuster verschwanden solche “unaufgeräumten” Strukturen immer mehr. Sie sind jedoch zur Vernetzung der Lebensräume ein wichtiger Trittstein, da viele Tiere wie Mäuse, Kröten oder Igel mindestens alle 200 m eine schützende Struktur zum Durchqueren der offenen Landschaft brauchen.

Merkmale:

Ein Totholzhaufen verfügt über ein Fundament aus armdickem Starkholz, das mit dünnem und dornigem Astmaterial sowie Laub überschichtet wird. Er sollte mindestens 1 m3 gross sein. Umso grösser ein Totholzhaufen ist, desto mehr gegen Kälte bietet er im Winter.

Selbst einen Totholzhaufen anlegen:

Sie können einen Totholzhaufen mit sehr wenig Aufwand erstellen. Wählen Sie einen sonnigen Standort oder, wenn Sie Amphibien fördern wollen, einen Platz, der teilweise im Halbschatten und in Gewässernähe liegt, aber vor möglichen Überschwemmungen geschützt ist. Durch den Verrottungsprozess gelangen Nährstoffe in den Boden, weshalb Sie Asthaufen nicht an botanisch wertvollen, mageren Standorten errichten sollten. Legen Sie ihn möglichst in der Nähe von anderen Strukturen, Hecken, Waldrändern, extensiv genutzten Säumen oder Wiesen an, um den Tieren einen gut vernetzten Unterschlupf zu bieten. Geeignetes Material besteht aus Hartholz (z.B. Rotbuche, Esche oder besonders wertvoll ist Eichenholz), Wurzelteller, Heu oder Laub (aber kein Rasenschnitt). Von Nadelholz ist aufgrund des Harzes abzusehen.

Pflege:

Mit der Zeit verrottet der Asthaufen, weshalb Sie alle paar Jahre neues Material aufschichten sollten. Schneiden Sie zugewachsene Unterschlüpfe zwischen April und Mai (ausserhalb der Winterruhe und Sommerbrutzeit) schonend frei.

Kosten und Bezug:

keine Kosten, anfallendes Astmaterial aus dem eigenen Garten

Geförderte Art:

Der Igel (Erinaceus europaeus) zieht sich im Winter gerne in einen grossen, frostgeschützten Totholzhaufen zurück. Er ist ein ausserordentlich fleissiger Schneckenvertilger und deshalb beliebt in Gärten. Igel sollten im Normalfall nicht gefüttert werden, da sonst ihre Verdauung und ihr Jahreszyklus durcheinandergeraten. Durch naturnahe Strukturen kann die Vielfalt an Insekten und Wirbellosen gefördert werden, so dass der Igel auf ohne Zufütterung genügend Nahrung findet.

Weitere Informationen:

Grüngut im Garten >

Bedeutung:

Rund ein Drittel des Bioabfalls in Schweizer Haushalten landet im Kehrichtsack. Nach-haltiger ist es, ihn zu sammeln und auf den Kompost zu bringen. Auch Blätter und Grüngut aus dem Garten können dort entsorgt oder aber zu einem Laubhaufen geschichtet werden. Beide Strukturen bieten gute Unterschlupfmöglichkeiten für Igel, Kröten oder Blindschleichen. Ausserdem schliessen sie den Nährstoffkreislauf. Die Erde können wir wieder im Garten ausbringen und enthält wichtige Nährstoffe für das Pflanzenwachstum.

Selbst einen Kompost anlegen:

Der Kompostplatz im eigenen Garten sollte gepflegt und in jeder Jahreszeit gut erreichbar sein. Sammeln Sie die anfallenden Küchenabfälle dort in einem Kompostgitter oder Bretterverschlag und setzen Sie ihn ein bis zweimal im Jahr um. Halten Sie Ihren Kompost zugedeckt, um einen zu hohen Feuchtigkeitseintrag zu verhindern und damit er im Sommer nicht austrocknet. Ein Kompost besteht aus verschiedenen Grüngutschichten mit Reisig, frischem Rasenschnitt und gesammelten Küchenabfällen. Na-ch dem Sie ihn aufgebaut haben, dauert es rund drei bis sechs Monate, bis Sie erstmals frischen Kompost verwenden können. Viele Birsstadt Gemeinden haben Kompostberatungsstellen und beantworten Ihre Fragen zur Kompostierung und Grüngutverwertung.

Selbst einen Laubhaufen anlegen:

Einen Laubhaufen bauen Sie idealerweise an einem ruhigen und etwas geschützten Ort im Garten. Schichten Sie dafür im Herbst anfallendes Laub und kleine Äste zu einem Haufen. Über den Winter dient er insbesondere Igeln als Winterquartier.

Geförderte Art:

Blindschleichen (Anguis fragilis) sind eine beinlose Echsenart, die, anders als ihr Name vermuten lässt, sehen können. Bei Gefahr werfen sie ihren Schwanz ab, der im Gegensatz zu jenem der Eidechsen nicht mehr nachwachsen kann. Blind-schleichen legen ihre Eier gerne in Komposthaufen.

Bezug und Kosten:

Kompostgitter, Einlegeflies und Abdeckplane: Gartenzentrum, ca. CHF 80

Kompostsilos aus Holz: Stiftung Ökojob Nord-West Schweiz, je nach Grösse CHF 200 – 600

Weitere Informationen

Einige Gemeinden der Birsstadt bieten eine kostenlose Kompostberatung an. Informieren Sie sich dazu direkt bei Ihrer Wohngemeinde.

Klimaadaption:

Die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung lebt heute in urbanen Gebieten. Diese Gebiete sind geprägt von steinernen Gebäuden und versiegelten Oberflächen. Asphalt und Betonflächen heizen an heissen Sommertagen stark auf und strahlen nachts die gespeicherte Wärme ab. Urbane Räume wärmen sich damit deutlich stärker auf als umliegende Landschaften. In der Begrünung unbelebter Materialien steckt ein grosses Potential, denn Pflanzen bieten durch ihre Verdunstung und Beschattung nicht nur Kühlung, sie filtern Feinstaub aus der Luft, produzieren Sauerstoff und verbessern die Schallräume. Insbesondere aber ermöglichen sie Lebensräume und Trittsteine für die vielfältige Biodiversität. Parkanlagen, Rabatten, begrünte Strassenränder, Balkone, Dächer und Wände können eine überraschende Vielfalt an Tiere und Pflanzen beherbergen. Diese Grünräume helfen heimischen Tieren in erster Linie dann, wenn ihnen Nahrung und Lebensraum geboten wird. Dabei ist die Wahl einheimischer Pflanzen entscheidend, da die hier lebenden Tiere durch die gemeinsame Evolution darauf angepasst ist. Selbst der kleinste Topf trägt dann zur Förderung der Biodiversität bei.

Bäume >

Bedeutung:

Bäume werden in urbanen Regionen immer wichtiger als schattenspendende und kühlende Strukturen – sowohl für Menschen als auch für Tiere und Pflanzen. Hochstamm Obstbäume im Garten liefern Wildbienen ausserdem zahlreiche Pollen und Nektar und uns Menschen kulinarische Genüsse. Einheimische Baumarten locken unter-schiedlichste Vogelarten an für die Nahrungssuche. Sie dienen ihnen auch als Nistplatz.

Merkmale:

Jede Baumart hat einen anderen Kronenwuchs. Je nach Höhe teilen wir sie in verschieden Kategorien ein wie Hochstämmige Obstbäume (über 7 m) oder Waldbäume (über 12 m).

Selbst einen Baum pflanzen:

Wichtig vor einer Baumpflanzung ist die Abklärung der vom Kanton vorgegebenen Grenzabstände. Im Kanton Basel-Landschaft dürfen Hochstamm-Obstbäume im offenen Land und gegenüber Reben nicht näher als 6 m bzw. in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als 2 m und Wald-Bäume nicht näher als 6 m von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. Im Kanton Solothurn muss für Bäume (ausser Spailierbäume) in städtischen Verhältnissen ein Abstand von mindestens 3 Meter von der Grundstückgrenze und von öffentlichen Strassen eingehalten werden.

In der Schweiz gibt es 130 einheimischen Baum- und Straucharten. Daraus lässt sich für jeden Standort mit seinen Platz, Licht und Bodenverhältnissen eine geeignete Baumart finden. So sind beispielsweise die Flaumeiche oder der Schneeballblättrige Ahorn aus der Juraregion besonders gut an trockene und sonnige Standorte angepasst. Pflanzen Sie den Baum im November oder Februar, der Boden darf nicht gefroren sein. Die Bäume dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, da es sonst zu Fäulnis im Stammbereich kommen kann. Der Baum wird mit einem Kokosstrick an einen eingeschlagenen Pfahl zweimal angebunden. Dabei darauf achten, dass keine Reibungsstellen entstehen (keine dünnen Schnüre verwenden, da diese einwachsen). Der Pfahl wird auf Höhe unterhalb des ersten Asts abgesägt und ist zur extremen Wetterseite gerichtet (Norden oder Westen), um dem Baum Windschutz zu geben. Im Frühling (März, April) müssen Sie die Jungpflanzen wässern.

Pflege:

Bei Trockenheit müssen Sie Jungbäume in den ersten Jahren giessen. Ansonsten besteht nur ein geringer Pflegeaufwand. Bei Obstbäumen sind für einen erfolgreichen Anwuchs und eine erfolgreiche spätere Ernte Pflanz und Schnittanleitungen durch eine Fachperson von Vorteil.

Geförderte Art:

Höhlenbrüter wie der Specht finden immer weniger Nistmöglichkeiten, da alte Bäume nur selten stehen gelassen werden. Auch Meisen, Kleiber oder Trauerschnäpper sind auf die Hohlräume alter Bäume angewiesen. Letztere zimmern ihre Höhlen nicht selbst, sondern sind Nachmieter der Spechte.

Kosten und Bezug:

Je nach Grösse, und ob als Forstware oder im Container, gibt es grosse Preisunterschiede von wenigen Franken bis ca. CHF 400 pro Baum.

Bezug vor Ort:

- Einheimische Bäume: Bauer Baumschule (Filter einheimische Baumarten)

Bei Beratung vor Ort spezifisch nach einheimischen Arten fragen, es hat viele Ziergehölze und nichtheimische Baumarten im Sortiment.

Online-Bestellung und -Lieferung:

- Z.B. Sträucherei (BE) oder Forstgarten Lobsigen (BE) oder Siegrist Baumschule (AG)

Weitere Informationen:

- Für robuste Obstsorten: ProSpecieRara

Fassadenbegrünung >

Bedeutung:

In Städten bieten Fassaden die Möglichkeit, auch in stark verbauten Gebieten Grünflächen zu integrieren, die Biodiversität zu fördern und das Wohnumfeld natürlicher zu gestalten. Fassadenbegrünungen verringern die Wärmeaufnahme ins Gebäudeinnere, kühlen durch Verdunstung und vermindern die Wärmeabstrahlung. Sie tragen damit zur Hitzeminderung in Gebäuden, in Strassenräumen und Höfen bei und bilden damit eine wichtige Massnahme bei der Anpassung an den Klimawandel. Begrünte Fassaden fördern im dicht bebauten Siedlungsräumen zudem die Biodiversität.

Merkmale:

Eine Fassadenbegrünung bietet zahlreiche ökologische, ästhetische und auch ökonomische Vorteile. Die Begrünung hilft bei der Wärmeregulierung im Sommer und im Winter, schützt die Fassade vor UV-Strahlen und Erosionsmechanismen und trägt mit diesen Eigenschaften zur Einsparung von Betriebskosten bei.

Man unterscheidet zwei Systeme von Fassadenbegrünungen: die «bodengebundene» und die «fassadengebundene». Welches zum Tragen kommt, hängt von der Art und der Höhe des Gebäudes ab. Fachpersonen beraten Sie gerne. Bei der Pflanzenwahl empfehlen wir einheimische Kletterpflanzen oder Spalierobst. Vermeiden Sie invasive Neophyten wie die Jungfernrebe.

Selbst eine Fassade begrünen:

Kletterpflanzen teilt man in Gerüstkletterpflanzen und Selbstklimmer ein. Damit eine Fassadenbegrünung bestehen kann, müssen die Art der Fassade und die Bepflanzung aufeinander abgestimmt sein. Auch müssen Sie vor der Pflanzung klären, welche Fläche bewachsen werden darf und wie der Rest durch gezielte Pflege vor unkontrolliertem Wachstum geschützt werden kann. Um Schäden am Gebäude zu verhindern, empfehlen wir, eine Begrünung nur an intakten Fassaden vorzunehmen. Je nach Umfang unterliegt eine Fassadenbegrünung gewissen Bau- und Brandschutzvorschriften. Prüfen Sie deshalb weshalb die geltenden Vorschriften im Voraus. Wenden Sie sich dazu an die Bauabteilung Ihrer Gemeinde.

Auswahl von möglichen einheimischen Kletterpflanzen:

Efeu (Hedera helix), Hopfen (Humulus lupulus), Gewöhnliche Waldrebe (Clematis vitalba), Alpenwaldrebe (Clematis alpina), Wald Geissblatt (Lonicera periclymenum), Brombeere (Rubus fruticosus), Hundsrose (Rosa canina), Wein (Vitis vinifera), Wald-Platterbse (Lathyrus sylvestris), Spalierobst

Problematische Kletterpflanzen (invasive Neophyten) welche sie keinesfalls Pflanzen sollten (auf lateinische Artbezeichnung im Handel achten):

Henry Geissblatt (Lonicera henryi), japanisches Geissblatt (Lonicera japonica), Armenische Brombeere (Rubus armeniacus), Haargurke (Sycos angulatus), Stachelgurke, Igelgurke (Echinocystis lobata), Gewöhnliche und Fünffingrige Jungfernrebe (Parthenocissus inserta und quinquefolia), Rundblättriger Baumwürger (Celastrus orbiculatus).

Pflege:

Stellen Sie eine regelmässige Pflege sicher und berücksichtigen Sie diesen Aufwand bereits bei der Budgetierung des Projekts. Bei einer fassadengebundenen Begrünung ist der Wurzelraum beschränkt, neben dem Zurückschneiden der Pflanzen muss zusätzlich bewässert und gedüngt werden. Je nach Höhe des Gebäudes erfolgt der Unterhalt der Fassadenbegrünung über durch eine Fachperson durch Leitern, Hebebühnen oder über die Dachfläche.

Geförderte Art:

Das Rotkehlchen (Erithacus rubecula) nistet gerne in efeubewachsenen Fassaden. Efeu geniesst einen besonderen Stellenwert als ökologisch wertvolle Kletterpflanze, weil er immergrün ist und damit auch im Winter als Rückzugsort dient. Ausserdem liefert er ein reiches Angebot an Blüten und Beeren.

Kosten und Bezug:

Kletterpflanzen: ab CHF 15/Stk.

Spalierobst: ab CHF 70/Stk.

Kosten gesamt: CHF 50-300/m2, je nach Art der Fassadenbegrünung

Weitere Infos:

Balkonbepflanzung >

Bedeutung:

Selbst ein Balkon leistet einen wichtigen Beitrag zur Biodiversitätsförderung, wenn er naturnah gestaltet ist. Die kühlende Wirkung eines begrünten Balkons wirkt sich positiv auf das Mikroklima und trägt damit zu unserem Wohlbefinden bei.

Merkmale:

Naturnahe Balkone bieten Nahrung und Unterschlupf für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Durch eine Bepflanzung mit einheimischen Wildstauden und Kletterpflanzen in Kombination mit der Installation von künstlichen Nisthilfen entsteht schon auf engstem Raum ein Stück Siedlungsnatur.

Selbst einen naturnahen Balkon anlegen:

Achten Sie auf die natürlichen Standortbedi-ngungen (Wind/Licht/Niederschlag) und wählen Sie dafür geeignete Pflanzen. Für die Förderung der Biodiversität ist es besonders wichtig, einheimische Wildpflanzen zu wählen, weil diese im Gegensatz zu Kulturformen sowie gebietsfremden Arten den Tieren Nahrung liefern und an die hiesigen Standortbedingungen angepasst sind. Im Baumärkten und grossen Gartenzentren sind einheimische Wildpflanzen meist nicht erhältlich. Diese finden sie in Wildstaudengärtnereien der Region (siehe unten) sowie an Wildpflanzen-Märkten.

Top Nahrungspflanzen und deren Besucher:

Die Blüten der folgenden Pflanzen dienen im Siedlungsraum besonders vielen Insekten als Pollen- und Nektarquellen:

- Wilde Möhre (Daucus carota) für die Hain-Schwebfliege, sonniger Standort

- Hornklee (Lotus corniculatus) für die Kleine Harzbiene, sonniger Standort

- Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare) für 40 Schmetterlingsarten, ein wahrer Insektenmagnet, sonniger Standort

- Gemeiner Dost (Origanum vulgare) wichtige Futterpflanze für eine Vielzahl von Wildbienen und Schmetterlingsarten, sonniger Standort

- Acker-Glockenblume (Campanula rapunculoides) für die Glockenblumen-Scherenbiene, Sonne – Halbschatten

- Efeu (Hedera helix) für das Tagpfauenauge, Schatten

- Kornblume (Centaurea cyanus) wichtige Futterpflanze für eine Vielzahl von Wildbienen und Schmetterlingsarten, Sonne – Halbschatten

Für die Bepflanzung mit einheimischen Wildstauden sollten Sie ein mageres Bodensubstrat verwenden. Die übliche (Torf-) Balkonerde eignet sich nur in wenigen Fällen für einheimische Wildpflanzen, da sie zu nährstoffreich ist. Mischungen aus Magererde, Kies oder Sand mit geringem Zusatz von Rindenkompost oder eigenem Balkonkompost ermöglichen ein gutes Wachstum. Beim Pflanzen von Gemüse oder Beeren sollten die Töpfe stets mit Stroh, Heu oder bodendeckenden Pflanzen bedeckt werden. Ohne Mulch trocknet die Erde aus oder muss häufiger gegossen werden. Um Staunässe zu verhindern, müssen Töpfe mit Abflussöffnungen versehen sein.

Künstliche Nisthilfen, die sich im Siedlungsraum anbieten, sind der klassische Vogelnistkasten aus Holz, Fledermauskästen oder Wildbienenhäuser. Nistkästen sollten in mindestens vier Meter Höhe ausserhalb der Reichweite von Katzen installiert werden. Eine volle Besonnung ist zu vermeiden, weil sich sonst das Innere der Nistkästen zu stark aufheizt.

Auch Wasserstellen können auf einem Balkon angeboten werden. Allerdings ist darauf zu achten, dass diese mindestens einmal pro Woche gereinigt werden, damit sich keine Brutstätten für Tigermücken bilden.

Pflege:

Einheimische Wildpflanzen sind robust und kommen mit wenig Pflege aus. Sie müssen aber, wie alle Pflanzen in Gefässen, bei andauernder Trockenheit gegossen werden. Abgestorbene Stängel sollten im Herbst noch nicht abgeschnitten werden. In den Stängeln von Disteln, Sonnenblumen, Karden etc. überwintern verschiedene Insektenlarven oder Eiablagen. Bleiben diese Winterverstecke bis im April stehen, können die Insekten ihren Lebenzyklus vollenden.

Bei Nisthilfen für Wildbienen sollten Sie auf eine sachgerechte Bauanleitung achten oder speziell dafür angefertigte Produkt verwenden. So schliessen Sie eine Verletzungsgefahren für die Flügel aus.

Künstliche Nisthilfen für Vögel müssen Sie nach der Brutzeit im Herbst warten (jedoch nicht zwingend jährlich, da eine mehrfache Brut im selben Kasten möglich ist).

Geförderte Art:

Die Glockenblumen Scherenbiene (Chelostoma rapunculi) lebt solitär und ist im Siedlungsgebiet in Gärten zu finden. Bei der Nahrungssuche ist sie auf Pollen und Nektar von Glockenblumen angewiesen.

Kosten und Bezug:

Wildstauden: ca. CHF 8/Stk.

Bezug Wildstauden:

- Biogärtnerei am Hirtenweg Riehen

- Eulenhof – Staudengärtnerei Möhlin

- Die Wildstaudengärtnerei AG (Versand möglich)

- Wildstaudenmärkte von Pro Natura BL

Weitere Informationen:

Dachbegrünung >

Bedeutung:

Im dichten Siedlungsraum stellen Flachdächer wichtige Trittsteine in der Vernetzung von Biotopen dar. Sie bieten Raum für Tier- und Pflanzenarten, die an die extremen klimatischen Bedingungen auf Dächern angepasst sind. Grüne Dächer speichern zudem Wasser und erhitzen sich weniger stark als unbewachsene Flächen.

Merkmale:

Ein begrüntes Dach entspricht dem Lebensraum einer Pionierfläche mit einem kargen Bewuchs, welcher Temperatur und Wetterextremen ausgesetzt ist. Für eine nachhaltige Dachbegrünung ist die Substratzusammensetzung entscheidend (Pflanzenkohle/Lava/Bims und 10 bis 15 % organischer Anteil). Auch die Substratdicke (min. 12 cm) und die ökologische Qualität (Oberflächengestaltung mit «Hügeln» und «Tälern», Integration von Totholz, Wasserrückhalt) spielen eine zentrale Rolle.

Selbst eine Dachbegrünung anlegen:

In einigen Gemeinden ist die Begrünung von Flachdächern gesetzlich vorgeschrieben. Für die Erstellung ist in der Regel eine fachliche Begleitung notwendig, insbesondere für die Beurteilung der Traglast, der Planung einer Wurzelsperre und einer Drainage. Neben Hausdächern können auch kleinere Dächer begrünt werden (Carports, Velounterstände, Garten oder Spielhäuser etc). Je nach Grösse des Flachdaches kann das Modellieren des Substrats und die Bepflanzung dieser Fläche dann selbst übernommen werden. Die Bepflanzung erfolgt in der Regel mit regionalem Saatgut (CH-Ökotyp), Direktbegrünung (Mahdgutübertragung) oder einheimischen Wildstauden. Beim Begrünen mit Saatgut oder Direktbegrünung dauert die Vegetationsentwicklung länger, bringt aber Kostenvorteile. Mit dem Bau von kleinen Hügeln oder anderen ökologischen Kleinstrukturen entsteht auf dem Dach eine grössere Vielfalt an Kleinlebensräumen, die von mehr Pflanzen- und Tierarten genutzt werden können. Zudem trocknet damit die Substratschicht in heissen Sommermonaten nicht vollständig aus und bietet Rückzugsmöglichkeiten.

Eine Solaranlage und eine Dachbegrünung schliessen sich nicht aus, im Gegenteil ergänzen sie sich positiv, wenn gewisse Punkte mitberücksichtigt werden. Bei hohen Temperaturen reduziert sich der Wirkungsgrad der Photovoltaik Anlage, eine Flachdachbegrünung hilft dabei, dass sich das Flachdach nicht zu sehr aufheizt. Solarmodule auf begrünten Dächern weisen daher einen um bis zu 4% höheren Leistungsgrad auf. Umgekehrt wirken sich aufgeständerte Solarpanels positiv auf die Dachbegrüngung aus. Durch unterschiedliche Standortbedingungen mit schattigeren Bereichen kann die Pflanzenvielfalts des Flachdachs erhöht werden.

Pflege:

Der Pflegeaufwand beschränkt sich auf wenige Kontrollgänge im Jahr, bei denen Sie insbesondere aufkommende Baumkeimlinge und invasive Neophyten entfernen sollten.

Geförderte Art:

Der Kanalkäfer (Amara tibialis) ist in der Schweiz vom Aussterben bedroht und kommt im Raum Basel auf extensiv begrünten Dächern vor. Er hat eine helle, messingfarbene Metallfärbung, ist tagaktiv und ernährt sich von kleinen Insekten und Pflanzenteilen.

Kosten und Bezug:

ca. CHF 50/m2

Bezug Saatgut:

Weitere Informationen:

Ergänzende Informationen und Beratungsangebote

Biodiversitätsförderung im Garten:

- Naturtipps | Pro Natura

- Karch Fachstelle Förderung Amphibien

- Karch Fachstelle Förderung Reptilien

- BirdLife CH Biodiversität im Siedlungsraum für Vögel

- Praxishandbuch Biodiversität Stadt Bern

Beratung in der Region:

Zertifizierte Naturgarten-Fachbetriebe in der Region:

Webseiten mit Filter zur Auswahl einheimischer Pflanzen nach Standort und Ansprüchen: